Speichertechnologien

Rasante Fortschritte in der Speichertechnologie haben die Art und Weise, wie wir auf Energie zugreifen und sie nutzen, verändert. Eine effiziente Systemintegration variabler erneuerbarer Energien und dezentraler Erzeugung erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Diese Flexibilität kann durch steuerbare Erzeugung sowie Speicher- und Sektorkopplungslösungen bereitgestellt werden.

Wärme und Strom sind zwei unverzichtbare Bestandteile unserer Energielandschaft. Die Herausforderung besteht jedoch darin, die Schwankungen in der Erzeugung und im Verbrauch effizient zu bewältigen. Strom- und Wärmespeicher spielen dabei eine entscheidende Rolle in einem zukünftigen Energiesystem, da sie die Möglichkeit bieten, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu speichern, bei Bedarf wieder abzurufen und somit die Erzeugung und den Verbrauch zeitlich zu entkoppeln.

Strom- und Wärmespeicher werden unverzichtbar, um die Herausforderungen der intermittierenden Erzeugung zu bewältigen und eine nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.

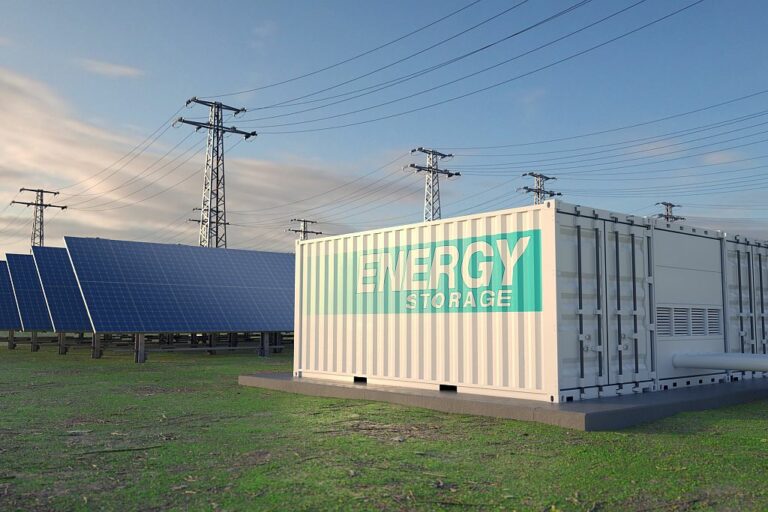

Stromspeicher

Der weltweit wachsende Bedarf an der Modernisierung globaler Stromnetze und der Anschluss variabler Erzeugungsquellen wie Solar PV und Windkraft, erfordern einen stärkeren Lastausgleich gegenüber der Nachfrage. Die Speicherung von Strom wird zu einer Notwendigkeit in der Netzinfrastruktur. Das Energiemanagement wird neu organisiert werden.

Stromspeicher bieten eine Vielzahl von Vorteilen für das Stromnetz

Durch die Speicherung von überschüssiger Energie können Stromspeicher Systemdienstleistungen erbringen, die Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage im Netz ausgleichen. Durch schnelle Aktivierungszeiten können sie auf plötzliche Schwankungen in der Stromerzeugung oder -nachfrage reagieren, und somit die Netzstabilität gewährleisten.

Stromspeicher spielen eine entscheidende Rolle bei der Integration von erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie. Da die Erzeugung dieser Energiequellen stark von den Wetterbedingungen abhängt und daher variabel ist, ermöglichen Stromspeicher eine effektive Nutzung und Speicherung dieser Energieüberschüsse, um sie dann bei Bedarf bereitzustellen.

Stromspeicher ermöglichen es, Energie während Zeiten niedriger Nachfrage zu speichern und sie während Spitzenlastzeiten abzurufen, was letztendlich die Effizienz des Stromnetzes erhöht.

Gebiete mit instabilen Netzen und häufigen Ausfällen werden von dezentralen Energiespeichersystemen und Mikronetzen mit Speicherung profitieren.

Die Technologien der Stromspeicherung umfassen eine Vielzahl von Ansätzen, die jeweils unterschiedliche Vorteile und Anwendungsbereiche bieten

Pumpspeicherkraftwerke sind eine bewährte Technologie zur Speicherung großer Energiemengen. Sie nutzen Wasserreservoirs in unterschiedlichen Höhenlagen, um Energie zu speichern und abzurufen und bieten eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer. Neue Ansätze, wie z.B. Unterwasserpumpspeicherkraftwerke oder künstliche Höhenspeicher, könnten ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

Supraleitende Magnetspeicher sind eine aufstrebende Technologie, die große Mengen an elektrischer Energie in Form von Magnetfeldern speichern kann. Obwohl sie noch in der Entwicklungsphase sind und mit Herausforderungen wie dem Kühlbedarf von Supraleitern zu kämpfen haben, könnten sie in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Netzstabilisierung und der Integration von erneuerbaren Energien spielen.

Wärmespeicher und Power-to-Heat-Verfahren

Der Endenergieverbrauch an Brennstoffen für Wärmeerzeugung in Industrie, Haushalten und im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) liegt bei über 45% des gesamten Endenergieverbrauchs. Der Industriesektor verbrauchte davon rund 1/3, die größtenteils für die Erzeugung von Prozesswärme, aber auch für die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser eingesetzt werden.

EU-weit kommen etwa ein viertel des industriellen Wärmebedarfs mit Niedertemperaturwärme unterhalb von 100°C aus, in einem Bereich also, in dem „klassische“ erneuerbare Technologien zur Wärmeerzeugung, wie nicht-konzentrierende Solarthermie, Wärmepumpen, Geothermie, ihre größten Potentiale haben. Die Einbindung fluktuierender erneuerbarer Wärmequellen in die Niedertemperatur-Prozesswärmeerzeugung stellt eine technische Herausforderung dar, die z.B. durch die Entkopplung von (solarer) Wärmeerzeugung und Prozesswärmenutzung mittels thermischer Energiespeicher, wie thermischen Massenspeichern, Latentwärmespeichern, sensiblen Wärmespeichern und im Fall der Geothermie mit Aquifer- und Bodenspeichern, gemeistert werden kann.

Ein weiteres Viertel fällt bei Mitteltemperaturwärme zwischen 100°C und 500°C an, und ist somit für eine Versorgung mit Biomasse-oder Abfall-gefeuerter KWK oder Gasmotoren prinzipiell erschließbar. Die Wärmespeicherung kann in Latentwärmespeichern, sensiblen Wärmespeichern oder thermochemischen Speichern erfolgen.

Der überwiegende Teil des Endenergieverbrauchs für Wärme entsteht jedoch in Hochtemperatur-Prozessen über 500°C . Mehr als die Hälfte davon werden sogar für die Erzeugung von Prozesstemperaturen oberhalb von 1000°C eingesetzt. Zur Ergänzung direkter Gasbrenner in Öfen mit oxidierender Atmosphäre oder ähnlichen Prozessen wie z.B. beim Schmelzen von Metallen in Temperaturbereichen bis zu 1500 °C oder sogar 2000 °C müssen ohmschen Heizgeräte durch andere Technologien wie Mikrowellen-Plasmaheizgeräte, Induktionsgasheizgeräte oder andere Technologien ersetzt werden. Wird die Prozesswärme unmittelbar aus Strom erzeugt, erlauben (Hochtemperatur-)Wärmespeicher, wie thermochemische Speicher, Latentwärmespeicher, Liquid Air Energy Storage (PTES), electro-thermal energy storage (ETES) oder sensible Wärmespeicher, wie Molten Salt Thermal Energy Storage, Rockbased , Sandbased or Metalbased storage, eine flexible, stromgeführte Fahrweise der Prozesswärmeerzeugung und tragen somit zur Integration von Wind- und PV-Strom in das Energiesystem bei.

Die Technologien der Stromspeicherung umfassen eine Vielzahl von Ansätzen, die jeweils unterschiedliche Vorteile und Anwendungsbereiche bieten

Aktivitäten

- Erfahrungsaustausch über Auswahl und Auslegung von Speicheranlagen

- Best Practice von Speichertechnologien

- Business Cases für die Speichertechnologien unter den jeweiligen Rahmenbedingungen

- Verbesserung von Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Unterstützung eines kosteneffizienten Lebenszyklus- und Umweltmanagements

- Initiierung von Forschungsprojekten zu interessanten Zukunftsthemen

- Einbringung von Positionen in europäischen und nationalen Regelsetzungen

vgbe-Regelwerke geben den Stand der Technik für die Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme wieder. Sie werden in enger Kooperation mit Betreibern und Herstellern erarbeitet.

Anwendungsbereiche sind u.a.:

- Auslegung, Design und Planung

- Einkauf und Herstellung

- Errichtung und Inbetriebnahme

- Betrieb und Instandhaltung

- Rückbau und Recycling

Für ordentliche Mitglieder des vgbe energy ist der Bezug des vgbe-Regelwerks in elektronischer Form (eBook) im Mitgliedsbeitrag enthalten. Außerordentliche und fördernde vgbe-Mitglieder erhalten das vgbe-Regelwerk zu vergünstigten Konditionen.

Übersicht aller vgbe-Standards finden Sie im Medienverzeichnis!

Um neuen Herausforderungen zu begegnen, bietet vgbe energy Forschungskooperationen an, in denen sowohl Betreiber als auch Hersteller, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die öffentliche Hand ihr spezifisches Know-how und ihre finanziellen Ressourcen bündeln. Dazu gehören die Initiierung und Koordination von nationalen und internationalen Forschungsprojekten, der Aufbau von Know-how und Wissenstransfer sowie die Kosteneinsparung durch gemeinsame Forschungsprojekte.

vgbe energy veranstaltet themenspezifische Expert Workshops, um den Austausch und die Problemlösung zwischen Experten auf höchstem technischen Niveau zu fördern.

Die Expert Workshops werden vom vgbe energy in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern geplant und decken ein breites Anwendungsspektrum ab, das etablierte und neue Technologien zur Energieerzeugung und -speicherung umfasst. Sie sind kurzfristig organisierbar und können daher nicht nur drängende Fragen der Branche aufgreifen, sondern auch proaktiv genutzt werden, um Lösungen für anstehende Herausforderungen zu finden. Ein wesentliches Merkmal der Expert Workshops ist das Prinzip des „Gebens und Nehmens“.

General Presentation

Ziel der Aktivitäten im TC „Future Technologies“ ist es, eine Interessens- und Kommunikationsplattform für Unternehmen zu schaffen, die sich für die Förderung, Umsetzung und den Betrieb von Zukunftstechnologien im Energiebereich engagiert. In diesem TC werden Speicherthemen innerhalb des vgbe gebündelt.

Verschaffen Sie sich einen Überblick!

Technische Programme

vgbe energy, der eine führende Rolle beim Verständnis von Best Practice in Betrieb und Entwicklung einnimmt, startet in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern verschiedene technische Programme. Diese Programme sind Teil der umfassenden Aktivitäten des vgbe energy für den Energiesektor der Zukunft, um die tägliche Arbeit in Betrieb, Instandhaltung und Anlagenoptimierung sowie bei technisch-ökonomischen und ökologischen Herausforderungen zu unterstützen. Daher sind die Programme sowohl für vgbe-Mitglieder als auch für vgbe-Nichtmitglieder offen.

Sprechen Sie uns an

Wir beraten Sie gerne

Unser Team

Doreen Kückelmann

Referentin Future Technologies

Agnes Goeritz

Assistentin Future Energy System